Las acciones afirmativas son todas aquellas medidas específicas, generalmente impulsadas desde la institucionalidad y políticas públicas, orientadas a compensar las desigualdades históricas y sistemáticas que han afectado a diversos sectores de la sociedad. En el caso del lenguaje inclusivo, esta guía constituye una acción afirmativa en pro de las mujeres y las personas no binarias, pues propone herramientas comunicativas que visibilicen su existencia y derechos (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

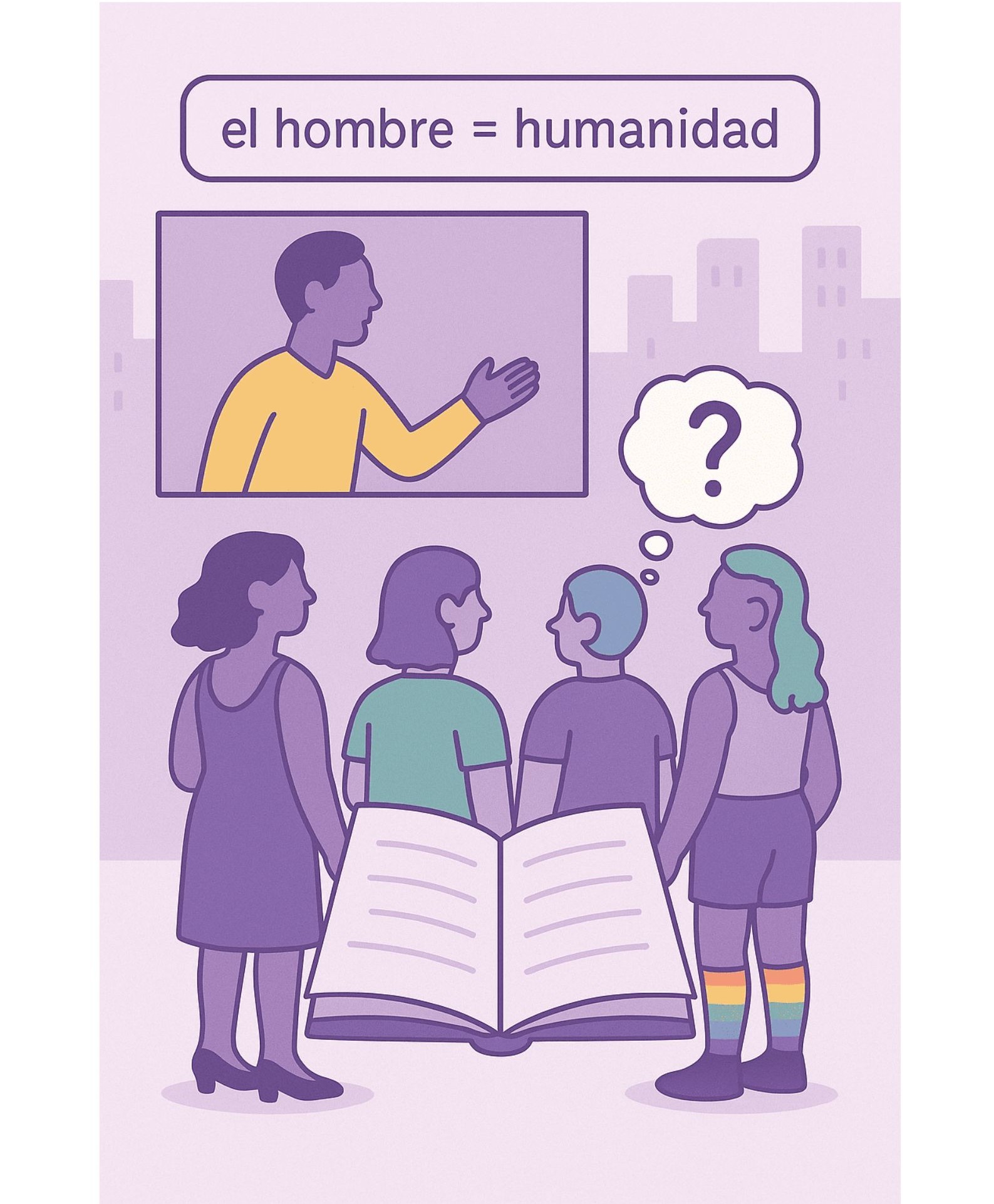

El androcentrismo constituye una perspectiva epistemológica y cultural que posiciona a lo masculino como norma, modelo universal de lo humano y referente central en la construcción del conocimiento, la historia y el lenguaje. Esta lógica implica la subordinación de las identidades feminizadas o disidentes del orden patriarcal. Desde una perspectiva crítica, Bosch-Fiol (2025) argumenta que el androcentrismo “invisibiliza a las mujeres y sus logros, niega una mirada femenina, y oculta sus aportaciones realizadas en los diferentes ámbitos: sociales, académicos, científicos, artísticos. Es decir, el androcentrismo conduce directamente a silenciar y ocultar a la mitad de la humanidad” (p. 134).

En el ámbito del lenguaje, este sesgo se manifiesta en formas discursivas que presentan lo masculino como neutral o inclusivo, consolidando así una representación parcial de la realidad. Yadira Calvo (2017) expone la forma en que esta estructura simbólica permea el lenguaje cotidiano y los discursos institucionales: “el Diccionario, invadido de una a la otra punta por el androcentrismo y el masculinismo, tiende a ocultar a las mujeres y a infravalorarlas” (p. 92). También menciona que, “incluso cuando se habla de la gente, el imaginario colectivo remite inconscientemente a varones, porque aunque un vocablo no sea genérico, puede proyectar una imagen masculina, dado el poder hipnótico del androcentrismo” (p. 39)

Bosch‑Fiol, E. (2025). La importancia de una docencia con perspectiva de género en los estudios de Psicología. Apuntes de Psicología, 43(1), 133–139. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10016954

Calvo Fajardo, Y. (2017). De mujeres, palabras y alfileres. Edicions Bellaterra

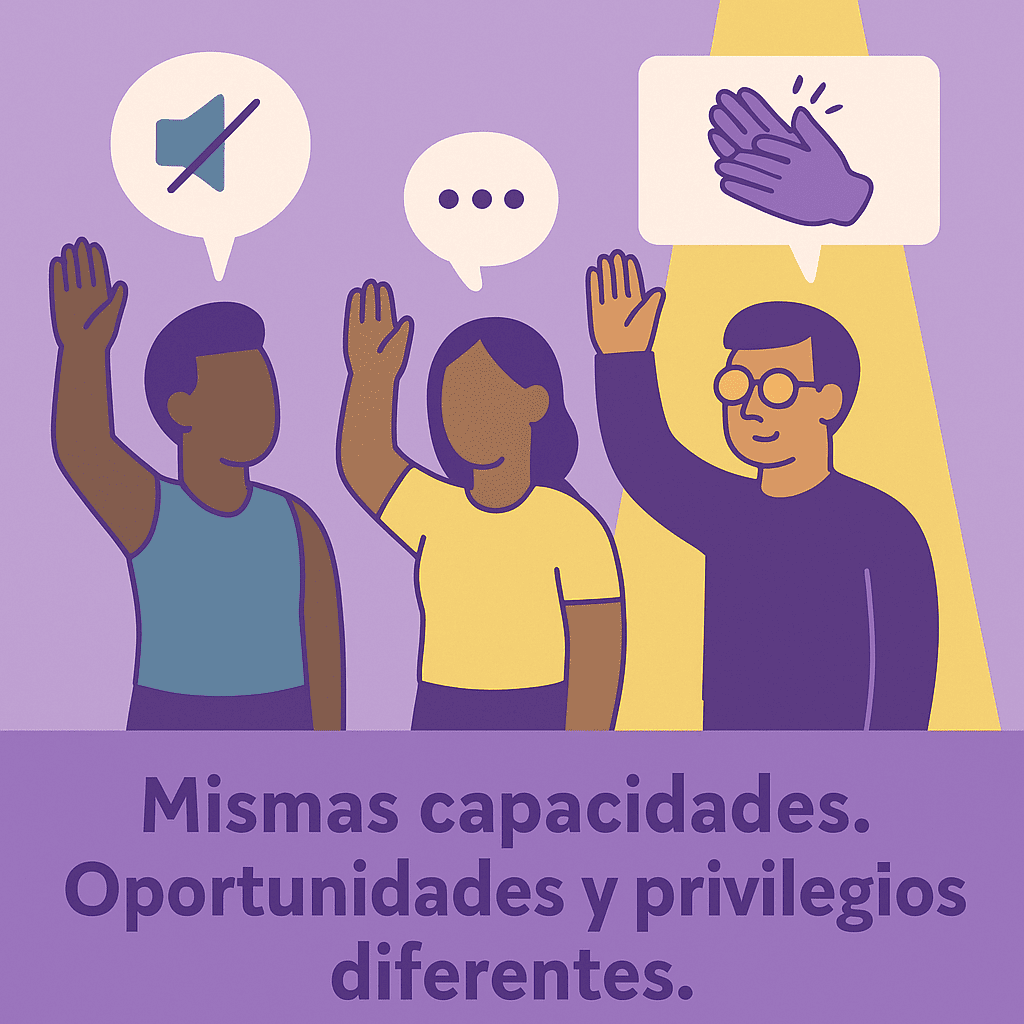

La brecha de género se refiere a las diferencias y desigualdades existentes entre mujeres y hombres en relación con el acceso a oportunidades, recursos, participación y toma de decisiones en la sociedad. Estas desigualdades no son casuales y están directamente influenciadas por patrones socioculturales que asignan valores y roles a las personas según su género (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

La cultura patriarcal es una forma de organización social en la que se posiciona a lo masculino como grupo dominante; y a las mujeres y otras identidades de género como grupo subordinado. Lo anterior se sostiene a través de mecanismos como la tradición, la religión, la ciencia, la educación y los medios de comunicación, que naturalizan la superioridad masculina y silencian las resistencias (Cano, 2016).

Cano, J. E. (2016). La «otredad» femenina: construcción cultural patriarcal y resistencias feministas. Asparkía: investigació feminista, (29), 49-62. La «otredad» femenina: construcción cultural patriarcal y resistencias feministas | Asparkía: investigació feminista

La discriminación sexista es el rechazo o exclusión hacia una persona en función de su orientación sexual, identidad y expresión de género. Este trato desigual tiene su origen en el pensamiento patriarcal de asumir lo masculino como lo oficial, normativo y superior; restándole valor a otras formas de autopercepción. Esta forma de discriminación se manifiesta en muchos escenarios sociales; por ejemplo, el campo laboral, en el que se evidencian enormes brechas de género en materia de reconocimientos, oportunidades y trato (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

La diversidad sexual es una categoría política y conceptual que emerge de las luchas por el reconocimiento de identidades, expresiones y prácticas sexoafectivas que históricamente han sido marginadas por el orden heteronormativo. Este orden impone la heterosexualidad como la única forma legítima de deseo y vinculación; deslegitimando cualquier vivencia que se desvíe de dicha norma. En sociedades heterocentradas, se privilegia a quienes se ajustan a esta norma, mientras que quienes disienten de ella (mujeres, personas LGBTIQ+ e identidades no binarias) son relegadas a posiciones de menor reconocimiento social, simbólico y jurídico (Valcuende del Río et al., 2016). La diversidad sexual, en este contexto, no solo visibiliza esas experiencias, sino que las reivindica como legítimas y dignas de respeto. Este concepto también problematiza la naturalización de las categorías binarias y propone comprender la sexualidad y el género como dimensiones movibles, versátiles y subjetivas, más allá de determinismos biológicos o sociales. La persona es, así, el sujeto central de derechos, por encima de cualquier clasificación impuesta.

Tal como señala el Ministerio de Salud de Costa Rica (2016), “este concepto pretende reivindicar que las expresiones de la sexualidad son diversas, es decir, que existen muchas y diferentes posibilidades. [...] No hace referencia solamente a las orientaciones sexuales homosexuales o las identidades de género trans; la heterosexualidad y las identidades coincidentes con el sexo al nacer [...] también forman parte de la diversidad sexual, pues este paradigma pretende trascender la dualidad normal-anormal, a comprender que todas las expresiones son válidas” (p. 20). Desde esta perspectiva, la diversidad sexual no se limita a enunciar diferencias: interpela al sistema que las ha jerarquizado, y plantea la necesidad urgente de reconocer la dignidad, la agencia y los derechos de todas las personas, sin excepción.

Valcuende del Río, J., Vasquez Andrade, P., & Marco Macarro, M. J. (2016). Sexualidades: represión, resistencia y cotidianidades. Sexualidades: represión, resistencia y cotidianidades. Sexualidades: represión, resistencia y cotidianidades | Documentos - Universidad Pablo de Olavide

El enfoque de género implica observar, analizar y transformar críticamente las desigualdades e inequidades derivadas de la construcción social de los roles, identidades y posiciones que históricamente se han asignado a mujeres, hombres y otras identidades de género (MIDEPLAN, 2017). Esta perspectiva permite visibilizar la forma en que estas desigualdades se manifiestan en situaciones de violencia, exclusión y acceso desigual a oportunidades, afectando con mayor frecuencia a mujeres, personas no binarias y otras disidencias sexo-genéricas. Adoptar un enfoque de género supone reconocer las relaciones de poder que estructuran la vida social y cómo estas influyen en los distintos ámbitos del desarrollo humano, desde la educación hasta las políticas públicas. Asimismo, considera las diferentes oportunidades, condiciones y recursos disponibles según el género. También, toma en cuenta las interacciones y roles asignados socialmente, los cuales inciden en la capacidad de alcanzar metas individuales y colectivas. En este sentido, el enfoque de género busca la justicia y da paso a la construcción de sociedades más inclusivas, igualitarias y respetuosas de la diversidad (Sirvent et al. 2015).

Sirvent, M. L. T., Coutiño, G. L., & Pérez, H. C. (2015). El enfoque de género en la educación. Atenas, 4(32), 49-61. https://www.redalyc.org/pdf/4780/478047208004.pdf

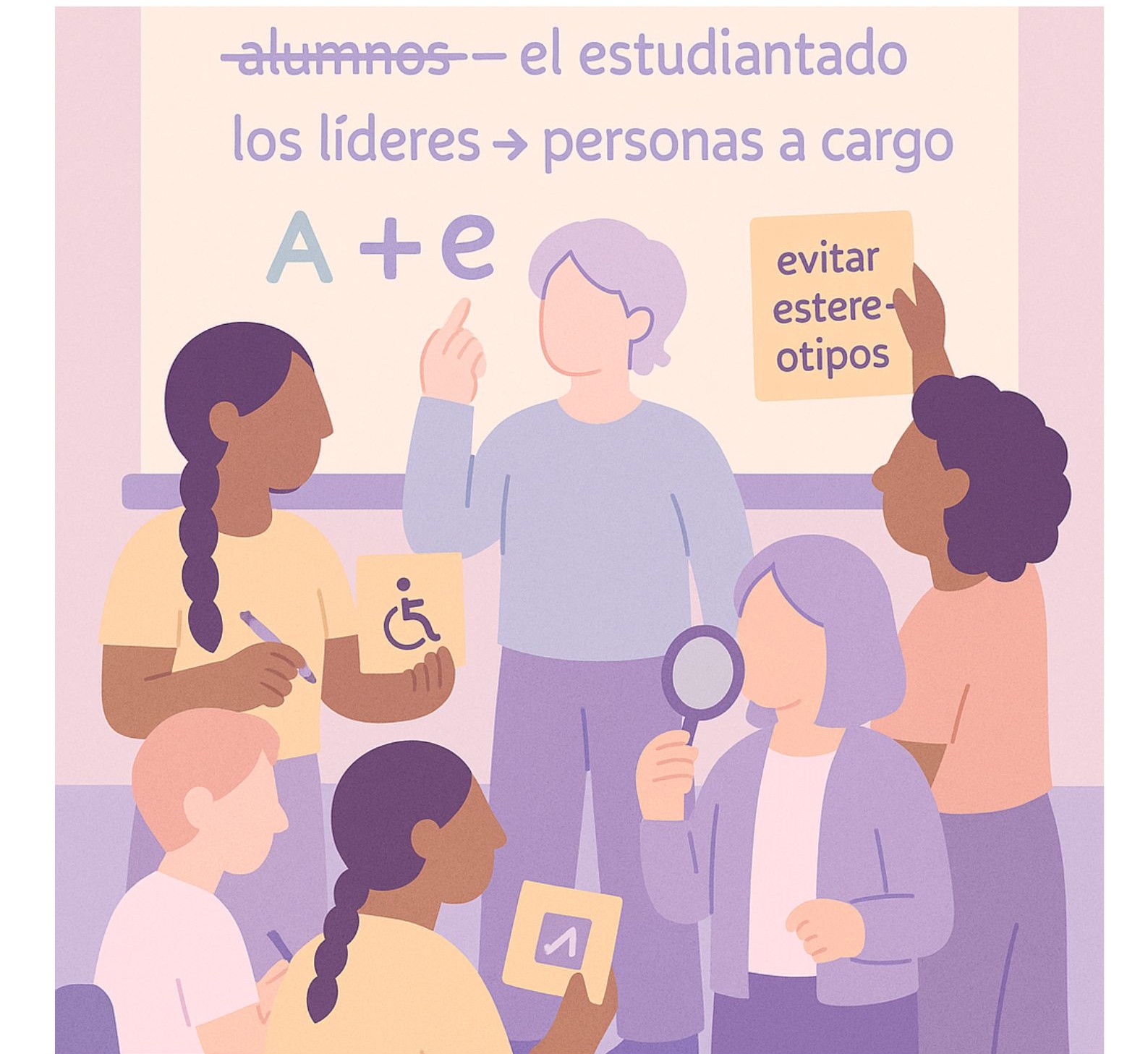

El estereotipo sexista es

una representación simplificada, generalizada y rígida sobre cómo deben ser y actuar las personas según su género. Estos estereotipos asignan roles específicos a las personas, basándose en una visión binaria y jerárquica del género. Al presentarse como “normales”, los estereotipos sexistas limitan y condicionan las decisiones de las personas en ámbitos como la educación, el trabajo, la participación social, entre otros aspectos. Su efecto es especialmente dañino, pues impide a las personas ejercer su libertad y acceder en condiciones equitativas a derechos y oportunidades (Casasola et al. 2025).

una representación simplificada, generalizada y rígida sobre cómo deben ser y actuar las personas según su género. Estos estereotipos asignan roles específicos a las personas, basándose en una visión binaria y jerárquica del género. Al presentarse como “normales”, los estereotipos sexistas limitan y condicionan las decisiones de las personas en ámbitos como la educación, el trabajo, la participación social, entre otros aspectos. Su efecto es especialmente dañino, pues impide a las personas ejercer su libertad y acceder en condiciones equitativas a derechos y oportunidades (Casasola et al. 2025).Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

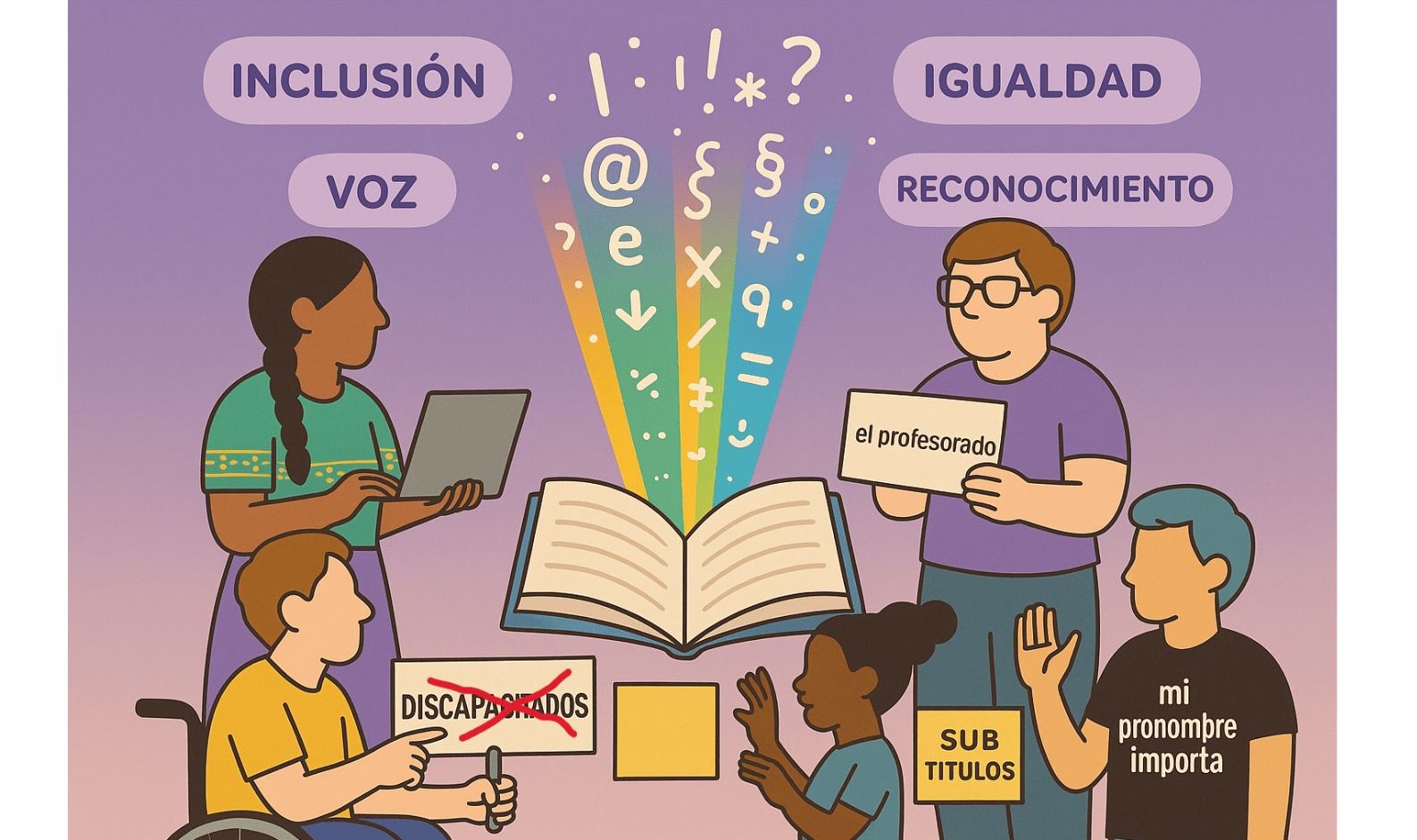

Las estrategias de lenguaje son elecciones conscientes que las personas realizan en los diferentes actos comunicativos, con el fin de evidenciar un posicionamiento político dentro del discurso. Este concepto parte del reconocimiento de que el lenguaje no es neutral, sino un territorio de disputa simbólica, y que puede ser empleado como herramienta para cuestionar desigualdades y visibilizar identidades históricamente marginadas. Estas estrategias no se limitan al uso de palabras inclusivas o expresiones explícitas de respeto, más bien abarcan decisiones lingüísticas, discursivas y visuales que intervienen en la forma en que se construye el significado. Incluyen desde el uso del género gramatical hasta la organización del discurso, las voces que se priorizan, y los elementos no verbales que también comunican sentidos (Casasola et al, 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

Las experiencias de discriminación sexista hacen referencia a las vivencias concretas en las que se ha evidenciado una exclusión, desvalorización o trato desigual hacia alguna persona por su identidad o expresión de género o por no ajustarse a las normas heterocispatriarcales. Estas experiencias se manifiestan a través de distintos espacios sociales, sobre todo en el lenguaje; y tienen un impacto directo en el ejercicio de derechos. Reconocer y denunciar estas vivencias es fundamental para visibilizar las violencias normalizadas y avanzar hacia entornos más justos e inclusivos (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

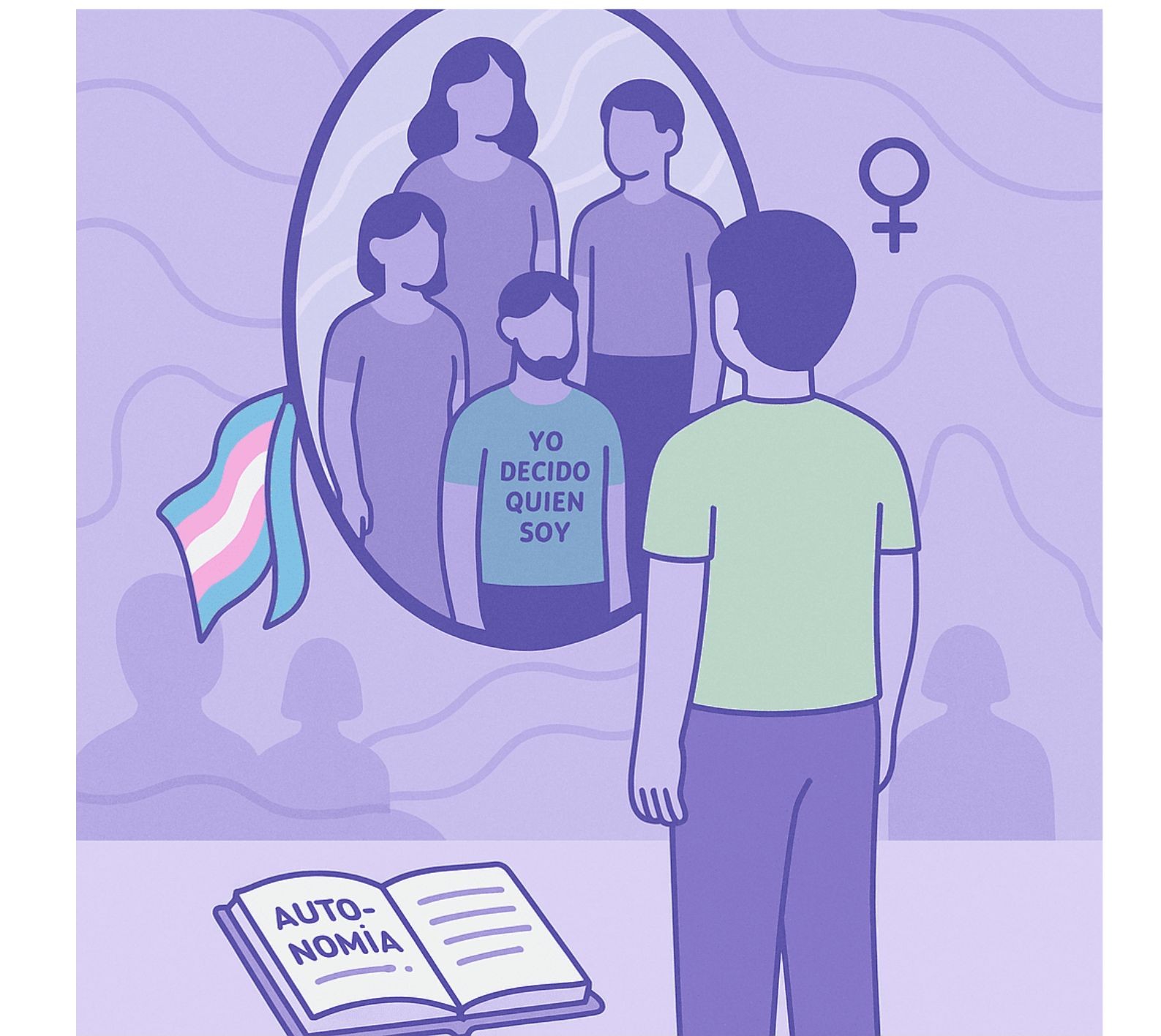

La expresión de género se refiere a la forma en que una persona comunica su identidad de género a través de aspectos observables como su forma de vestir, de moverse, de hablar, de gesticular o de relacionarse. Estas expresiones son interpretadas culturalmente y suelen asociarse a ideas socialmente construidas sobre lo “femenino” o lo “masculino". Sin embargo, las formas de expresión de género son múltiples, cambiantes y no necesariamente están alineadas con el sexo asignado al nacer ni con la identidad de género de quien las encarna. Cada persona puede expresar su género de maneras diversas, ya sea reproduciendo, combinando, resignificando o desafiando las normas sociales que definen la manera en que “debería” comportarse alguien según su género.

La expresión de género se refiere a la forma en que una persona comunica su identidad de género a través de aspectos observables como su forma de vestir, de moverse, de hablar, de gesticular o de relacionarse. Estas expresiones son interpretadas culturalmente y suelen asociarse a ideas socialmente construidas sobre lo “femenino” o lo “masculino". Sin embargo, las formas de expresión de género son múltiples, cambiantes y no necesariamente están alineadas con el sexo asignado al nacer ni con la identidad de género de quien las encarna. Cada persona puede expresar su género de maneras diversas, ya sea reproduciendo, combinando, resignificando o desafiando las normas sociales que definen la manera en que “debería” comportarse alguien según su género. La expresión de género no es una etiqueta fija ni un rasgo identitario cerrado, sino una manifestación situada que puede variar a lo largo del tiempo, según el contexto y la subjetividad de cada quien (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

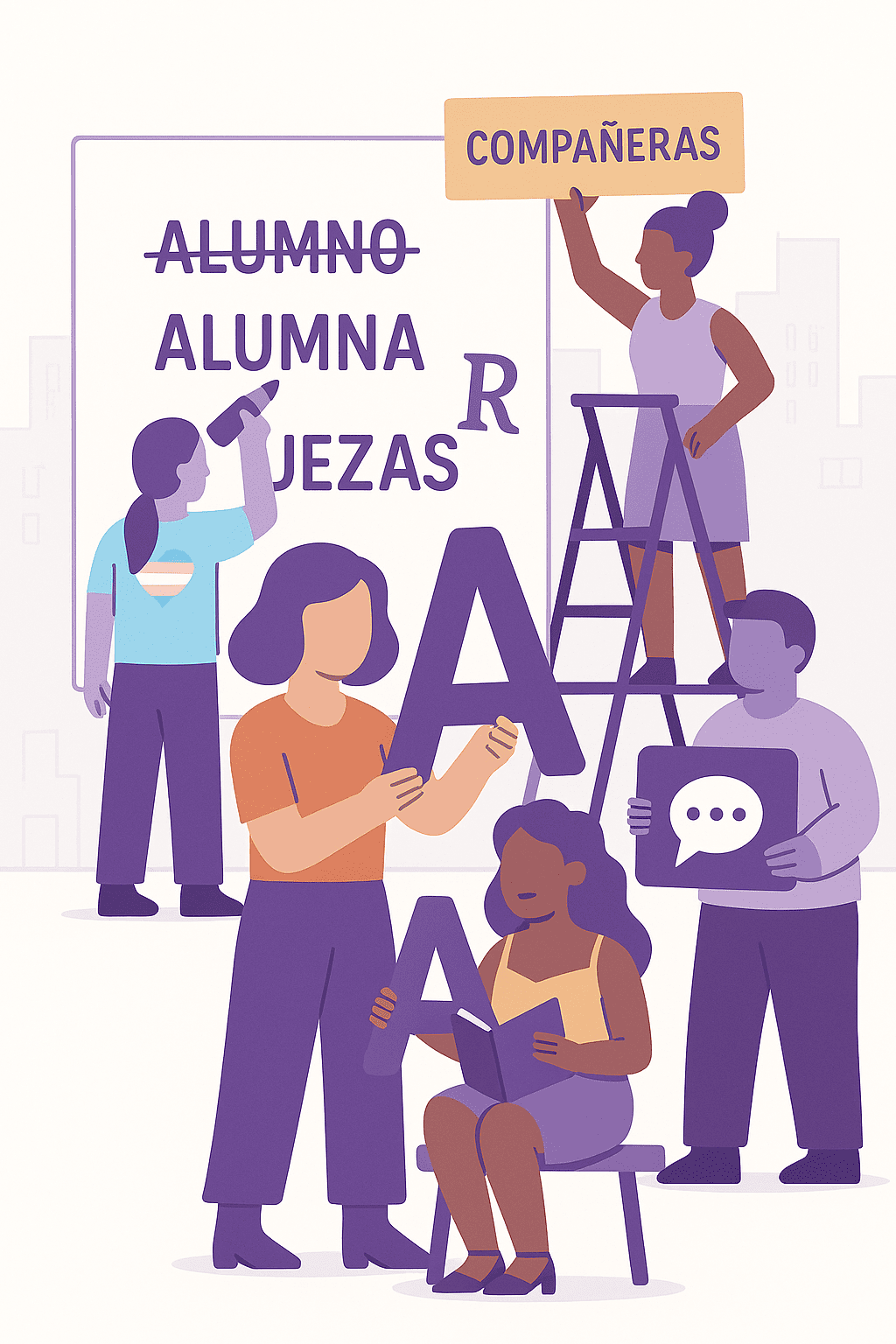

La feminización del lenguaje es una estrategia política y lingüística que busca visibilizar a las mujeres en el discurso, cuestiona la supuesta neutralidad del masculino genérico y va más allá de la feminización de profesiones y cargos (bombera, alcaldesa, ingeniera). Pretende modificar la estructura del discurso para nombrar explícitamente a las mujeres. Esta práctica forma parte de la lucha por democratizar el lenguaje y ha sido una antesala importante para el desarrollo del lenguaje inclusivo, que amplía la visibilidad hacia identidades disidentes del sistema sexo-género (Álvarez & Álvarez, 2021).

Álvarez, G., & Álvarez Díaz, A. (2021). Feminización de la lengua y lenguaje inclusivo. Una mirada interdisciplinaria. Atenea (Concepción), (523), 381-392. FEMINIZACION DE LA LENGUA Y LENGUAJE INCLUSIVO. UNA MIRADA INTERDISCIPLINARIA

El género es una construcción social que asigna roles, normas, comportamientos y valores a las personas según lo que cada sociedad considera apropiado para lo masculino, lo femenino y otras identidades. El género organiza las relaciones sociales de forma jerárquica, histórica y contextual, y es reforzado por instituciones como la familia, la educación, la religión o el sistema jurídico. No es una característica biológica, sino una estructura cambiante que influye en las relaciones de poder (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

El glotofeminismo es una perspectiva crítica que une los aportes del feminismo con los estudios sobre el lenguaje desde una mirada glotopolítica. Reconoce que el lenguaje puede ser una herramienta de poder que refuerza y perpetúa, a través de sus estructuras gramaticales, roles de género. Asimismo, propone “formas de resistir” desde el lenguaje, nombrar lo que ha sido silenciado y transformar la manera en que las personas se comunican (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

La glotopolítica estudia las relaciones entre lenguaje, poder y sociedad, analizando cómo las políticas lingüísticas y las prácticas comunicativas reflejan y reproducen estructuras de dominación, desigualdad o resistencia. Se enfoca en decisiones institucionales (como la imposición de una lengua oficial), dinámicas sociales (estigmatización de variedades lingüísticas) o movimientos activistas como la reivindicación de lenguas minorizadas (Del Valle, 2017).

Del Valle, J. (2017). La perspectiva glotopolítica y la normatividad. Anuario de Glotopolítica, 1, 17–39. https://academicworks.cuny.edu/gc_pubs/742/

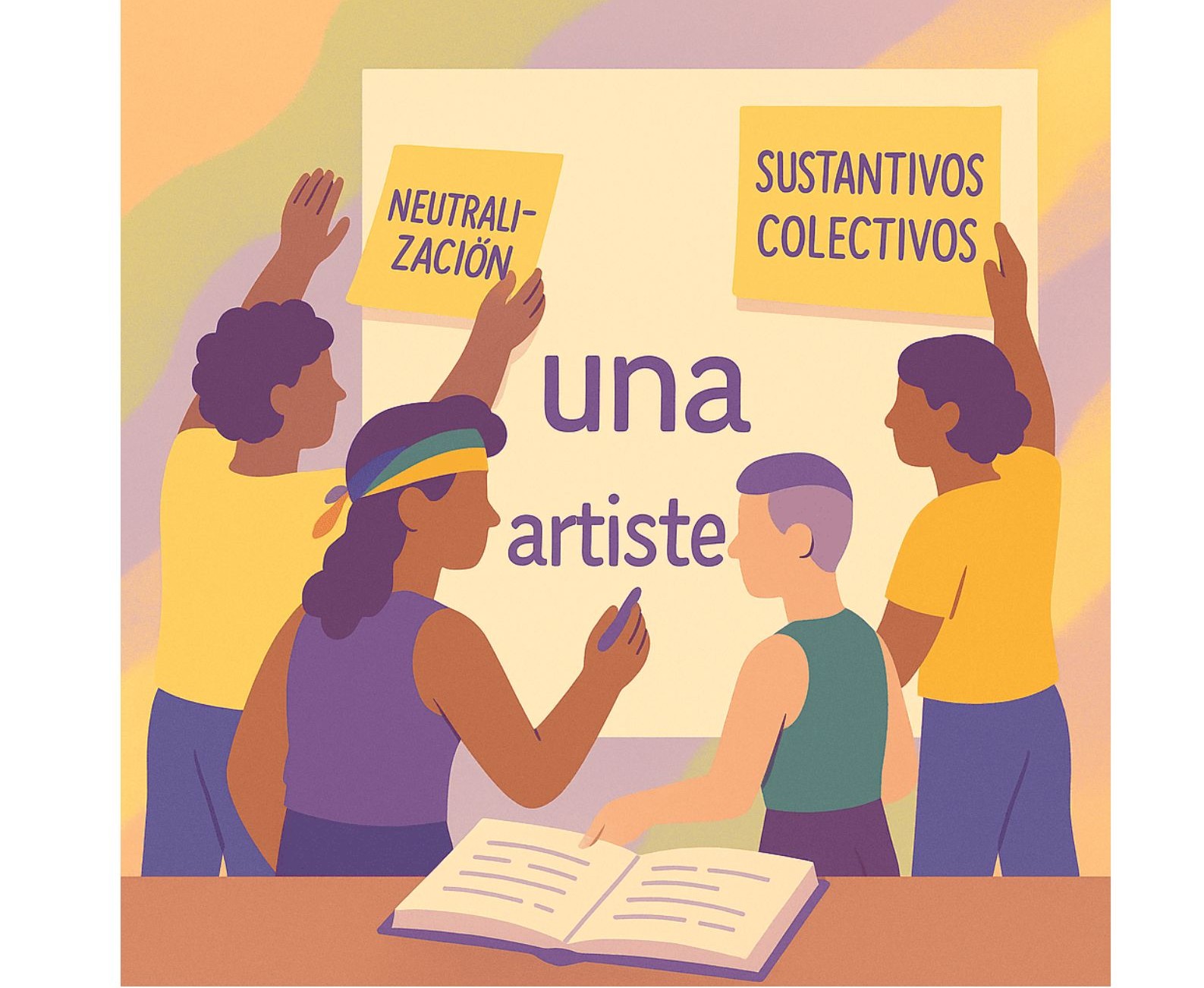

La gramática inclusiva es una propuesta lingüística que busca adaptar y ampliar el uso del idioma para nombrar a todas las personas, sin reproducir el sexismo ni la exclusión que impone el masculino genérico. La gramática inclusiva busca construir formas lingüísticas que acompañen y visibilicen lo que antes fue silenciado y amplíen los marcos del lenguaje para una comunicación más justa, abarcadora y respetuosa (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

La identidad de género se refiere a la vivencia interna y profundamente sentida del género por parte de cada persona, la cual puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Esta experiencia personal incluye “el sentido individual del cuerpo, que puede involucrar, si se elige libremente, modificaciones de la apariencia o funciones corporales por medios médicos, quirúrgicos u otros, así como otras expresiones de género, incluso la vestimenta y el modo de hablar” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], 2012, p. 3). Esta definición enfatiza que la identidad de género es subjetiva, diversa y legítima en todas sus formas. Reconocerla es fundamental para garantizar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, más allá de las categorías impuestas por el binarismo de género o las expectativas sociales.

El lenguaje es un fenómeno dinámico donde los recursos comunicativos en flujo (variedades, registros, discursos) se entrelazan con estructuras de poder, resistencias identitarias y negociaciones situacionales. En este, las personas hablantes no solo adaptan su uso lingüístico a contextos sociales, sino que intervienen activamente en las jerarquías simbólicas a través de prácticas comunicativas, transformando el valor de las formas lingüísticas y redefiniendo los límites de lo "legítimo" (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

El lenguaje inclusivo se refiere a la práctica lingüística que busca desarticular estructuras discursivas tradicionales para cuestionar jerarquías sociales, desigualdades y normas establecidas. Más allá de evitar exclusiones, este tipo de lenguaje desafía constantemente las convenciones del lenguaje para visibilizar críticas a sistemas de opresión. No solo es un posicionamiento político, sino una herramienta de resistencia que interrumpe el discurso dominante, obligando a repensar el poder implícito en la comunicación (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

El Lenguaje inclusivo de Género y Neutro es un conjunto de estrategias comunicativas (gramaticales, léxicas y discursivas) que buscan visibilizar, reconocer y representar equitativamente a todas las identidades de género sin limitaciones binarias, evitando la jerarquización o exclusión histórica asociada al uso androcéntrico del lenguaje (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

El lenguaje sexista es una práctica discursiva que reproduce, sostiene y legitima desigualdades de género a través de mecanismos lingüísticos, simbólicos y estructurales. Opera mediante la exclusión de lo femenino y lo diverso (androcentrismo), la jerarquización de significados (estereotipos) y la asignación de roles asimétricos, reforzando así un sistema patriarcal. No se limita a la gramática, sino que incluye usos culturales (refranes, medios, publicidad) y resistencias institucionales (como la negación de alternativas inclusivas). Su crítica implica desnaturalizar la supuesta 'neutralidad' del lenguaje para revelar su función política en la perpetuación de normas de género (Casasola et al. 2025).

El lenguaje sexista es una práctica discursiva que reproduce, sostiene y legitima desigualdades de género a través de mecanismos lingüísticos, simbólicos y estructurales. Opera mediante la exclusión de lo femenino y lo diverso (androcentrismo), la jerarquización de significados (estereotipos) y la asignación de roles asimétricos, reforzando así un sistema patriarcal. No se limita a la gramática, sino que incluye usos culturales (refranes, medios, publicidad) y resistencias institucionales (como la negación de alternativas inclusivas). Su crítica implica desnaturalizar la supuesta 'neutralidad' del lenguaje para revelar su función política en la perpetuación de normas de género (Casasola et al. 2025).Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

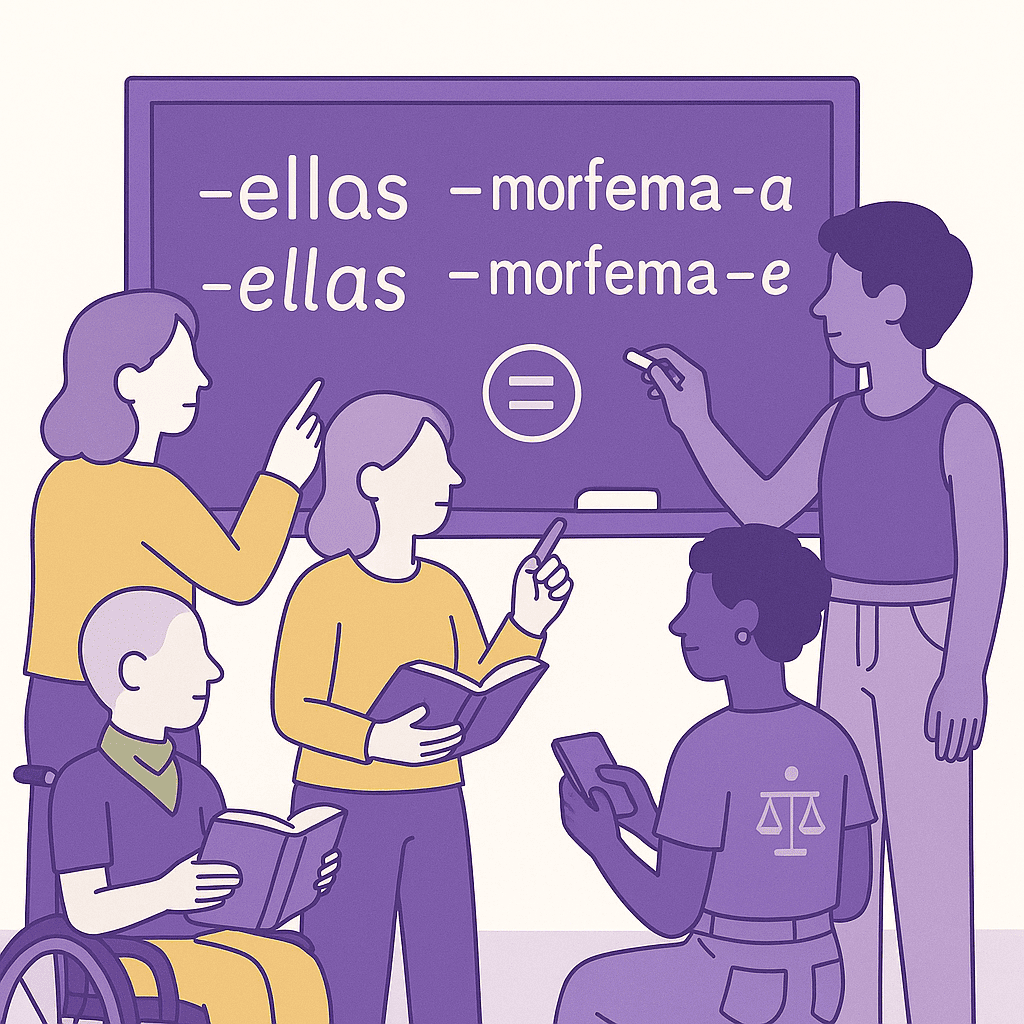

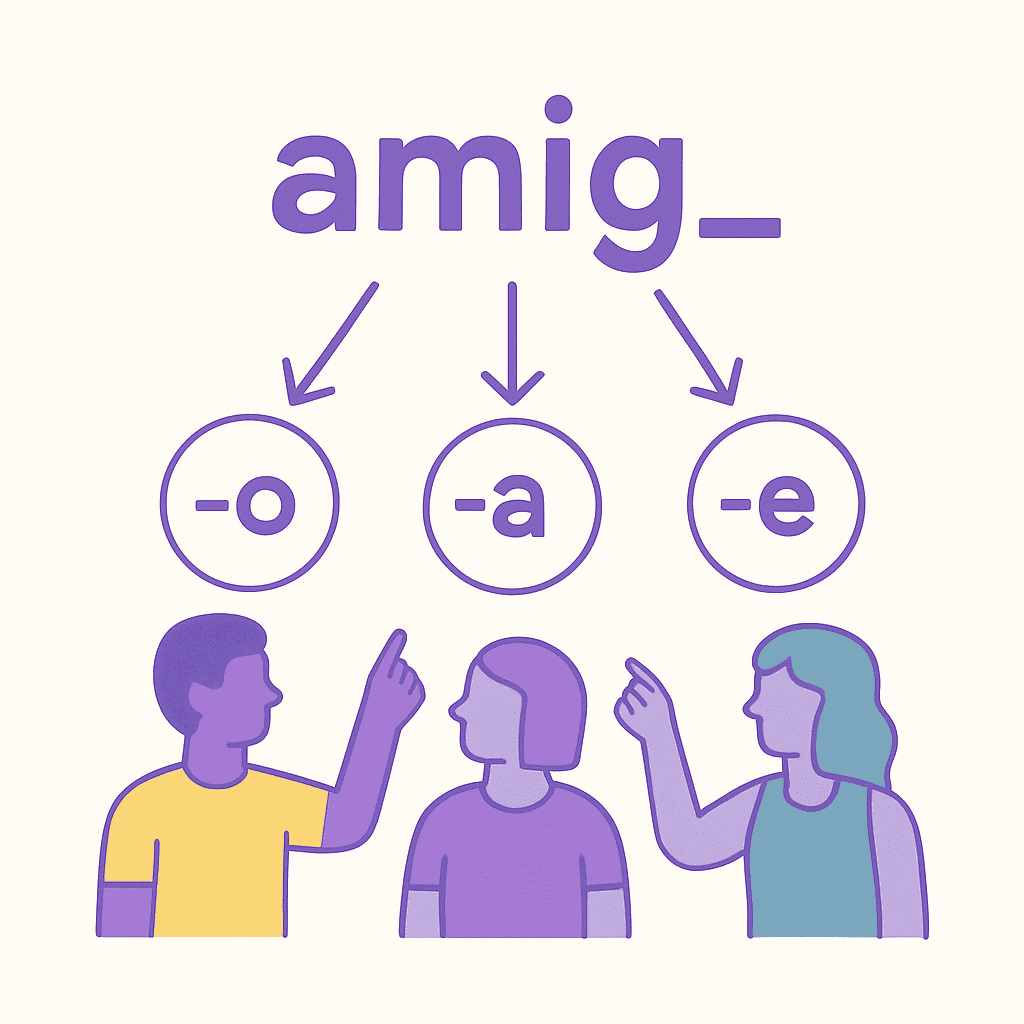

La marca gramatical de género es un rasgo morfológico que se manifiesta en determinadas palabras de una lengua (como sustantivos, adjetivos, determinantes o pronombres) para indicar género gramatical, ya sea masculino, femenino u otras posibilidades en algunos idiomas. En español, esta marca suele expresarse mediante terminaciones como “-o” (masculino) y “-a” (femenino), aunque también existen formas invariables y usos genéricos que han sido objeto de debate.

La marca gramatical de género es un rasgo morfológico que se manifiesta en determinadas palabras de una lengua (como sustantivos, adjetivos, determinantes o pronombres) para indicar género gramatical, ya sea masculino, femenino u otras posibilidades en algunos idiomas. En español, esta marca suele expresarse mediante terminaciones como “-o” (masculino) y “-a” (femenino), aunque también existen formas invariables y usos genéricos que han sido objeto de debate. Si bien la marca de género en gramática no siempre se corresponde con el sexo o la identidad de las personas, en el uso cotidiano sí tiene implicaciones sociales y simbólicas. La forma en que se utiliza el género gramatical puede contribuir a la invisibilización o neutralización de ciertos sujetos, especialmente cuando se recurre al masculino genérico como forma “universal” (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

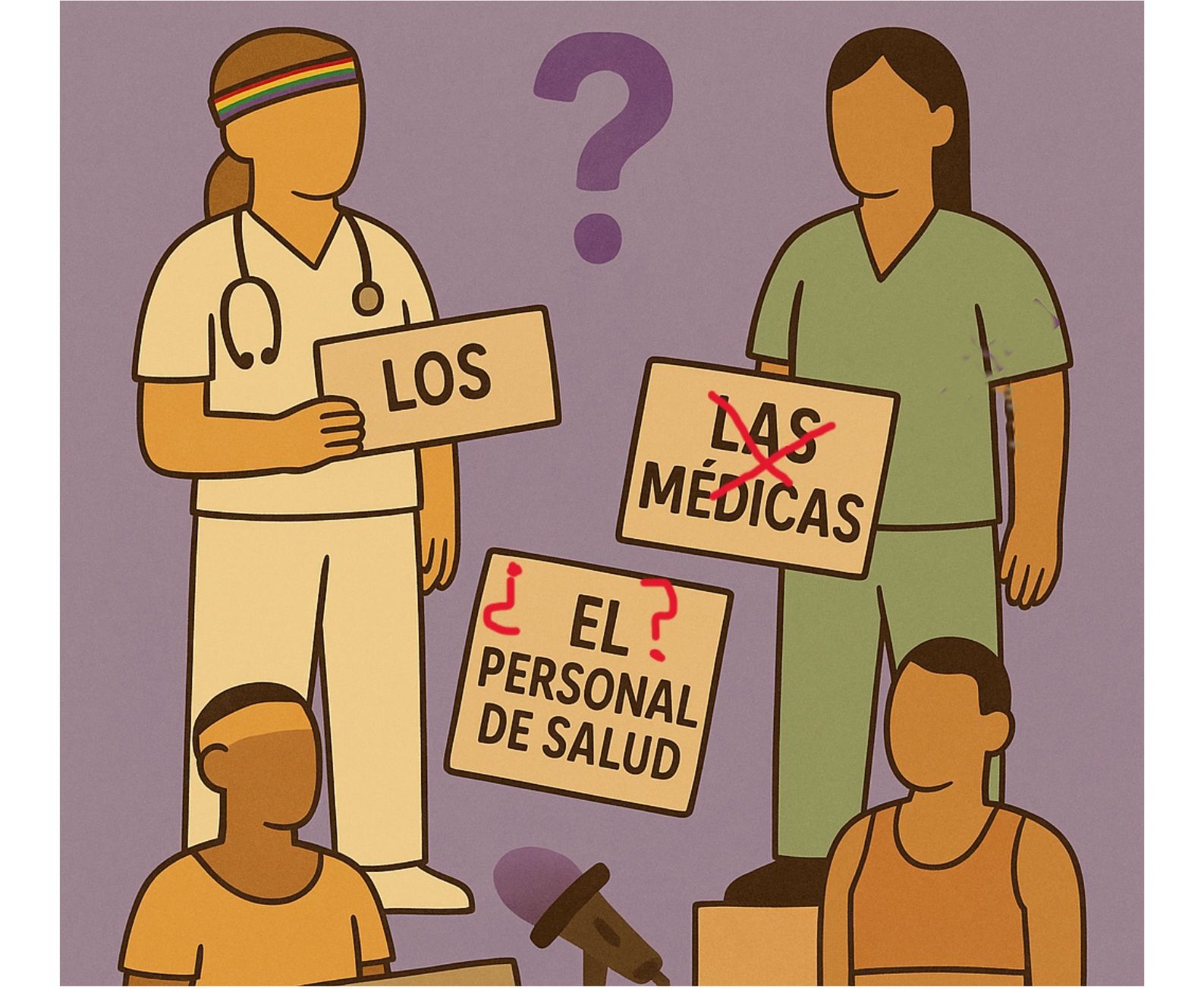

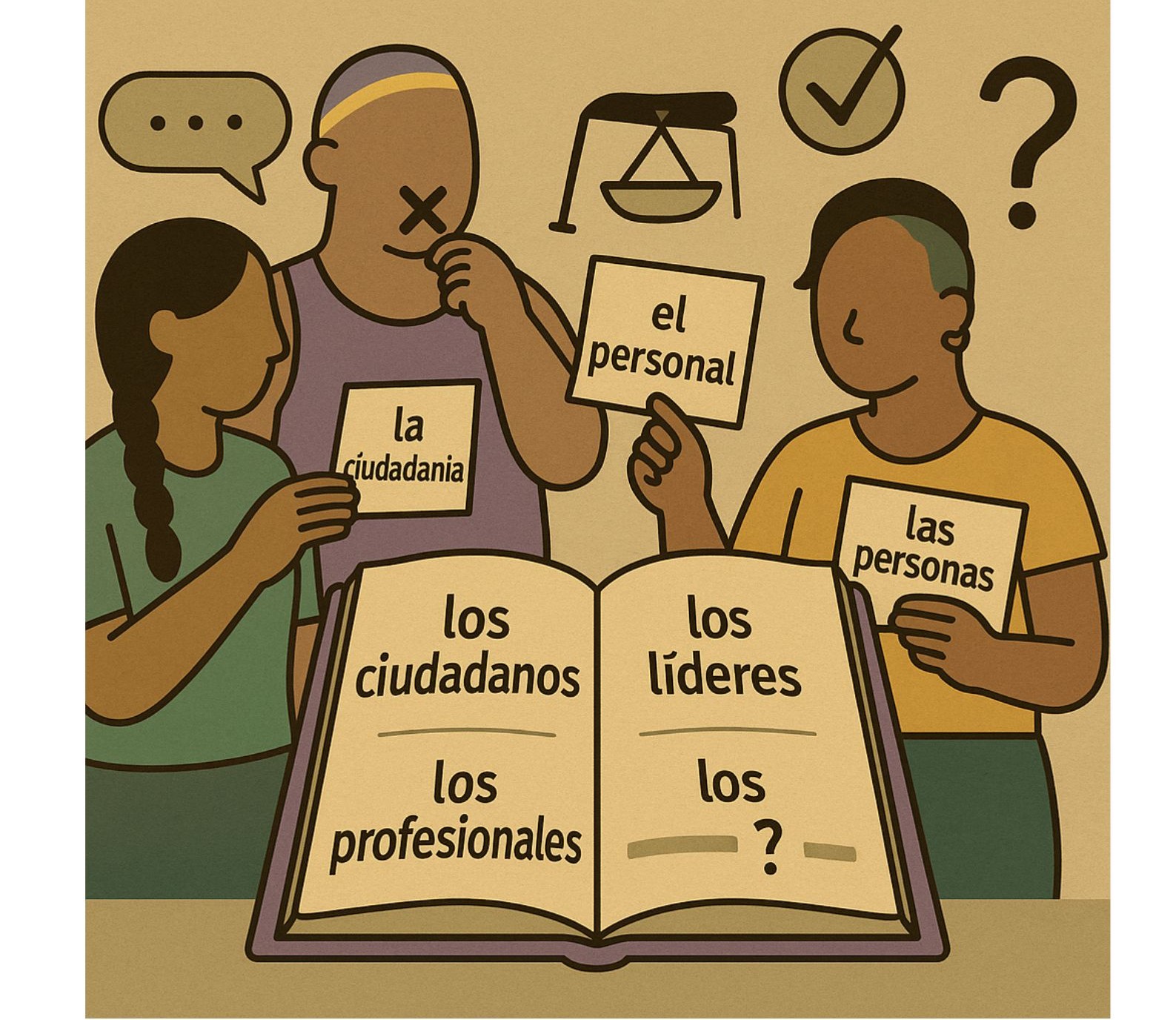

El masculino genérico es el uso del género gramatical masculino como forma extendida o supuestamente “neutral” para aludir tanto a hombres como a mujeres y personas no binarias. En español, esta práctica consiste en utilizar sustantivos, pronombres y adjetivos masculinos para referirse a grupos mixtos o no especificados. Por ejemplo, expresiones como “los estudiantes”, “todos salgan al recreo” o “los ciudadanos” son fórmulas comúnmente empleadas en contextos donde no necesariamente predominan los varones. Aunque tradicionalmente se ha enseñado que el masculino gramatical cumple una función inclusiva, múltiples estudios han demostrado que su uso activa en la mente de quienes lo escuchan o leen representaciones masculinas, generando ambigüedad e invisibilización. Desde la infancia, muchas niñas, mujeres y personas no binarias internalizan la duda sobre si están siendo aludidas cuando se usa el masculino genérico, lo cual afecta sus procesos de identificación, pertenencia y reconocimiento.

El masculino genérico es el uso del género gramatical masculino como forma extendida o supuestamente “neutral” para aludir tanto a hombres como a mujeres y personas no binarias. En español, esta práctica consiste en utilizar sustantivos, pronombres y adjetivos masculinos para referirse a grupos mixtos o no especificados. Por ejemplo, expresiones como “los estudiantes”, “todos salgan al recreo” o “los ciudadanos” son fórmulas comúnmente empleadas en contextos donde no necesariamente predominan los varones. Aunque tradicionalmente se ha enseñado que el masculino gramatical cumple una función inclusiva, múltiples estudios han demostrado que su uso activa en la mente de quienes lo escuchan o leen representaciones masculinas, generando ambigüedad e invisibilización. Desde la infancia, muchas niñas, mujeres y personas no binarias internalizan la duda sobre si están siendo aludidas cuando se usa el masculino genérico, lo cual afecta sus procesos de identificación, pertenencia y reconocimiento.Además, el uso habitual del masculino como forma general refuerza estructuras de poder simbólico: lo masculino se percibe como universal, mientras que lo femenino se relega a una mención secundaria o específica. Esto se refleja incluso en entornos académicos, donde términos como “los teóricos” evocan automáticamente una imagen de varones, aunque el grupo aludido esté compuesto por una mayoría de mujeres. Este patrón responde a convenciones lingüísticas que han jerarquizado el género gramatical, posicionando lo masculino como estándar y lo femenino como excepción. En consecuencia, el masculino genérico no solo invisibiliza identidades diversas, sino que contribuye a reproducir formas sutiles de sexismo y exclusión simbólica (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

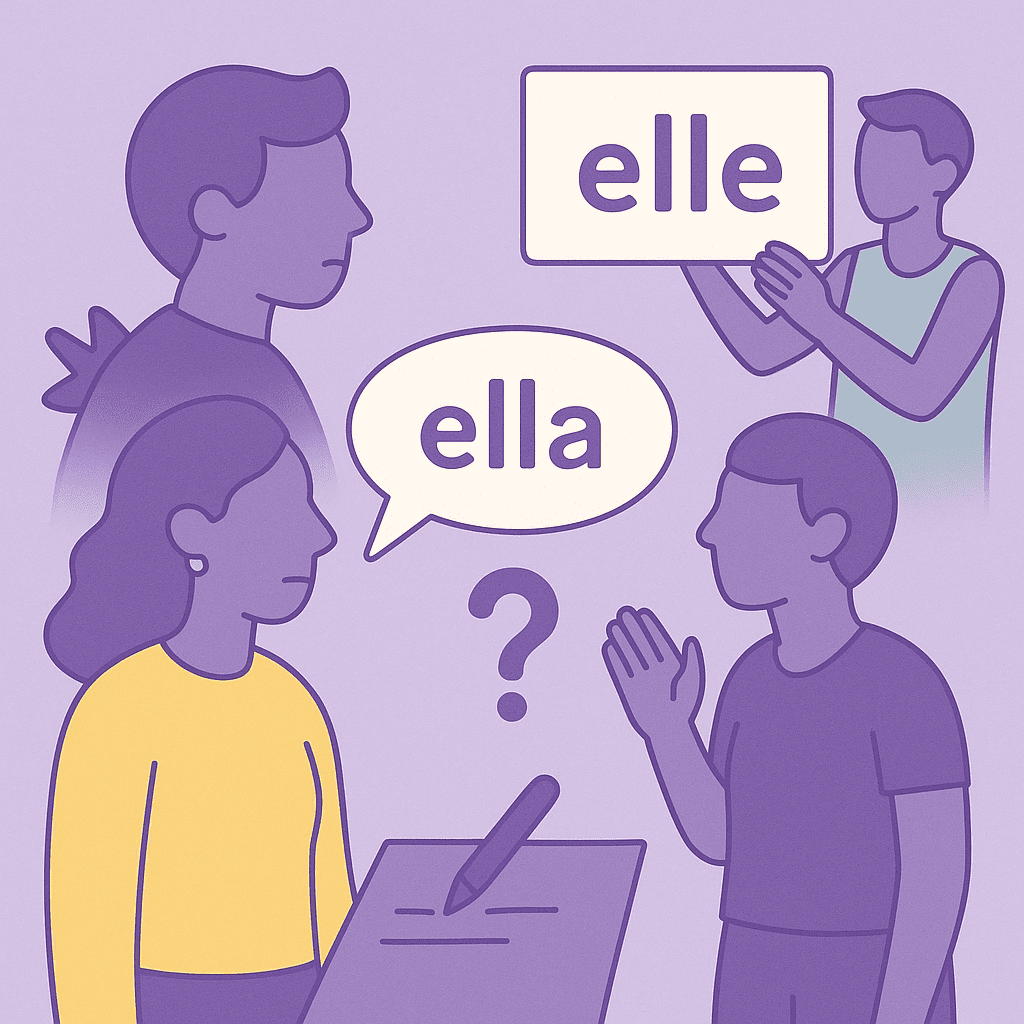

El término misgendering (anglicismo derivado de mis = incorrectamente y gender = género) hace referencia al acto de asignar o referirse a una persona utilizando un género que no corresponde con su identidad. Este fenómeno ocurre tanto al hablar de alguien como al dirigirse directamente a esa persona, mediante el uso incorrecto de pronombres, adjetivos, artículos o cualquier otra marca lingüística de género.

El término misgendering (anglicismo derivado de mis = incorrectamente y gender = género) hace referencia al acto de asignar o referirse a una persona utilizando un género que no corresponde con su identidad. Este fenómeno ocurre tanto al hablar de alguien como al dirigirse directamente a esa persona, mediante el uso incorrecto de pronombres, adjetivos, artículos o cualquier otra marca lingüística de género. Este tipo de error, que a menudo no es inocente, afecta especialmente a personas trans, no binarias e intersex, y constituye una forma de violencia simbólica y lingüística que puede invalidar identidades, generar malestar emocional y perpetuar el desconocimiento o rechazo social hacia la diversidad sexo-genérica. Por ejemplo, se incurre en misgendering cuando se trata en masculino a una mujer trans, o cuando se habla en femenino de una persona transmasculina. También ocurre al referirse en género binario a personas no binarias que han manifestado su preferencia por formas neutras o específicas. Reconocer y evitar el misgendering implica un compromiso con el respeto a las identidades de género y la construcción de prácticas lingüísticas coherentes con los derechos humanos, la inclusión y la dignidad de todas las personas (Casasola et al. 2025).

La neutralización del lenguaje es una estrategia lingüística que busca evitar la marcación de género cuando esta resulta innecesaria o excluyente. Consiste en utilizar formas lingüísticas neutras que puedan referirse a cualquier identidad de género, promoviendo así un discurso claro, inclusivo y respetuoso de la diversidad. Esta práctica reconoce que el lenguaje tradicional puede invisibilizar a mujeres y personas no binarias. Por ello, la neutralización del lenguaje se presenta como una herramienta para adaptar la comunicación a los cambios sociales y a las nuevas identidades y expresiones de género (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona para sentir atracción emocional, afectiva y/o sexual hacia personas de un género distinto al suyo, del mismo género o de más de un género. Esta orientación también implica la posibilidad de establecer vínculos íntimos, relacionales y sexuales con esas personas. No se trata de una elección ni de una conducta, sino de una dimensión constitutiva de la subjetividad humana. Las orientaciones sexuales son diversas y pueden incluir, entre otras, la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad o la asexualidad. Cada una de ellas representa maneras legítimas de desear, vincularse y amar (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

El término patriarcado proviene del griego patḗr (πατήρ), que significa padre, y arkhé (ἀρχή), autoridad o gobierno. Su sentido etimológico remite al "gobierno del padre", en referencia al poder ejercido por figuras masculinas, primero en el ámbito familiar y luego en el orden social. Esta raíz evidencia la base jerárquica y excluyente del sistema patriarcal, que históricamente ha otorgado a los hombres la autoridad política, económica, simbólica y moral sobre las mujeres y otras identidades disidentes. El patriarcado es una cultura que otorga a los hombres el poder de nombrar el mundo, definirlo y normarlo (Lagarde, 2016). Este sistema se reproduce y legitima a través de instituciones como la familia, la educación, la religión, el lenguaje y el Estado, así como en discursos que naturalizan esa desigualdad. Segato (2016), por su parte, lo concibe como una pedagogía de la crueldad que forma subjetividades dispuestas a reproducir la dominación desde edades tempranas, moldeando cuerpos, deseos, roles y lenguajes.

Lagarde, M. (2016). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. Siglo XXI Editores México.

Segato, R. L. (2016). Patriarchy from margin to center: Discipline, territoriality, and cruelty in the apocalyptic phase of capital. South Atlantic Quarterly, 115(3), 615-624. https://doi.org/10.1215/00382876-3608675

La política lingüística es una acción estratégica ejercida por un actor de poder (Estado, instituciones, corporaciones, movimientos sociales) para regular, promover o restringir el uso de una o más lenguas en espacios específicos (educación, medios, legislación), en función de intereses sociopolíticos e ideológicos. Esta intervención no es neutral: refleja y reproduce dinámicas de dominación, resistencia o emancipación lingüística, según los contextos históricos y las relaciones de fuerza entre grupos (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

La redacción inclusiva es una práctica de escritura que busca evitar expresiones y estructuras discriminatorias o excluyentes hacia la diversidad de identidades de género, orientaciones sexuales, culturas, personas con discapacidad y edades. La redacción inclusiva va más allá de evitar el uso del masculino genérico; implica adoptar formas de expresión que no perpetúen estereotipos ni invisibilicen a grupos históricamente marginados (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

El sesgo de género es una inclinación o prejuicio, ya sea de manera consciente o inconsciente, que favorece a un género sobre otro, generando una jerarquía en la cual lo masculino siempre ocupa una posición de privilegio. En la sociedad se evidencian manifestaciones de este sesgo en los ámbitos políticos, laborales, educativos, situaciones de la cotidianidad, entre otros escenarios (Casasola et al. 2025).

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

El sexismo es el sistema de creencias, actitudes y prácticas que legitima “el tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres por el mero hecho de serlo” (Casado, 2016). El sexismo opera en diversos ámbitos (sociales, laborales, educativos, lingüísticos y mediáticos), y se presenta tanto de manera explícita como sutil, mediante estereotipos, exclusiones o formas de violencia simbólica.

Casado, T. G. M. (2016). El sexismo en la creatividad publicitaria; Limitar el estereotipo, por derecho. Opción, 32(10), 188-208. Redalyc.El sexismo en la creatividad publicitaria; Limitar el estereotipo, por derecho

El sexismo en el lenguaje es una forma de discriminación que, a través del uso del idioma, refuerza estereotipos de género, jerarquías patriarcales y la invisibilización de mujeres y otras identidades no masculinas. Puede expresarse de manera directa o sutil, y aunque el español lo permite gramaticalmente, diversas instituciones, movimientos sociales y marcos legales han cuestionado estas prácticas por su papel en la reproducción simbólica de la desigualdad. Reconocerlo es clave para construir discursos más equitativos e inclusivos (Bosque, 2012).

Bosque, I. (2012). Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer. Madrid, España: Real Academia Española. Repositorio temático: Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer

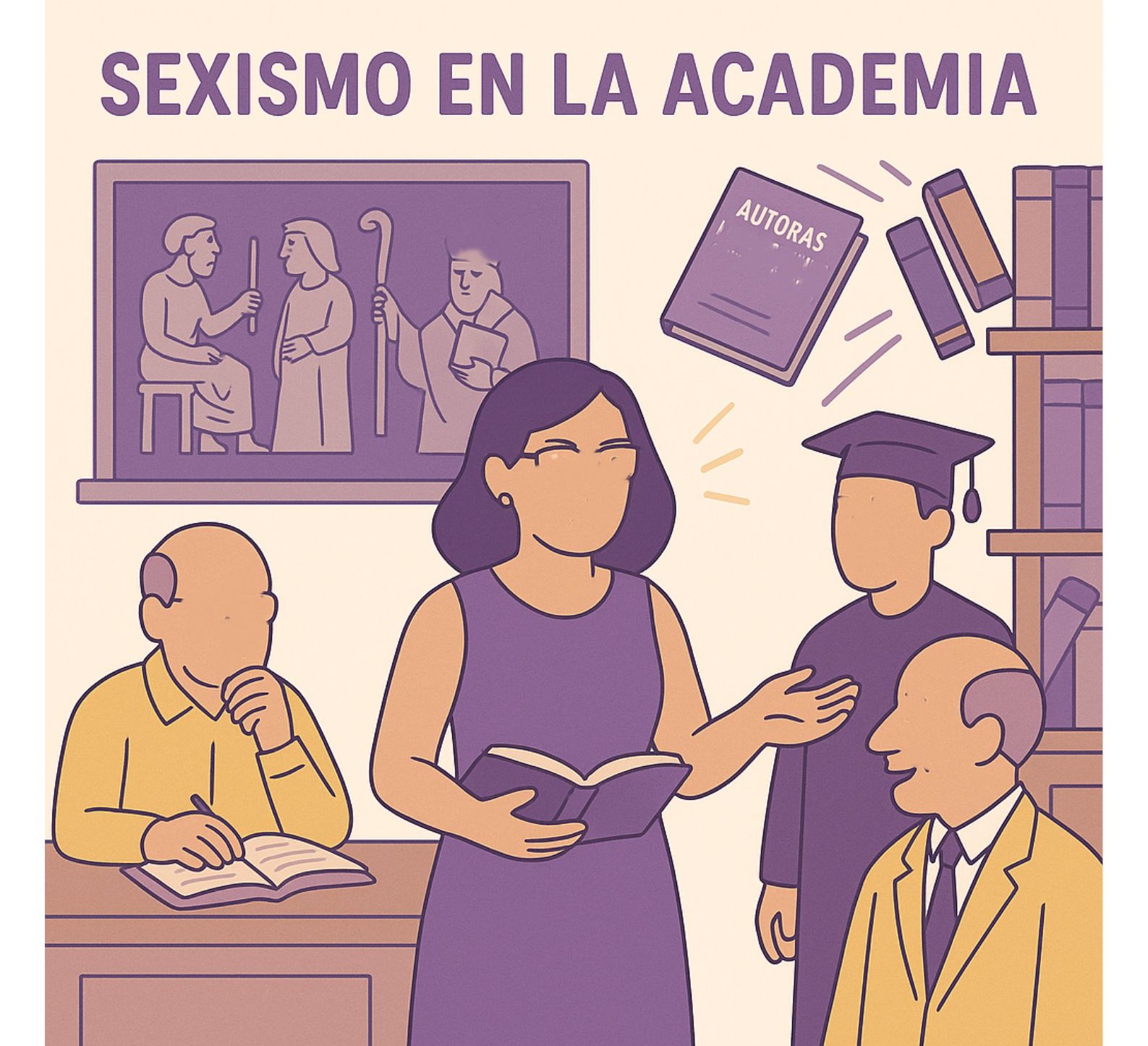

El sexismo en la academia hace referencia a las formas específicas que adopta el sexismo en los espacios académicos. Se manifiesta a través de prácticas, actitudes, discursos y estructuras que reproducen desigualdades de género, desvalorizando o invisibilizando a mujeres, personas trans y no binarias, tanto en el ámbito docente como en la investigación, la gestión institucional y la vida estudiantil. Toda práctica sexista implica discriminación por razón de género, aunque muchas veces se presenta de manera sutil o simbólica, lo que dificulta su identificación y denuncia. El sexismo puede expresarse en el uso de lenguaje excluyente, la subestimación de aportes académicos hechos por mujeres, la menor representación en cargos de poder, la deslegitimación de temáticas feministas o de estudios de género, así como en formas más explícitas como el acoso sexual, la asignación desigual de tareas o la falta de reconocimiento en espacios de toma de decisiones (Casasola et al. 2025).

El sexismo en la academia hace referencia a las formas específicas que adopta el sexismo en los espacios académicos. Se manifiesta a través de prácticas, actitudes, discursos y estructuras que reproducen desigualdades de género, desvalorizando o invisibilizando a mujeres, personas trans y no binarias, tanto en el ámbito docente como en la investigación, la gestión institucional y la vida estudiantil. Toda práctica sexista implica discriminación por razón de género, aunque muchas veces se presenta de manera sutil o simbólica, lo que dificulta su identificación y denuncia. El sexismo puede expresarse en el uso de lenguaje excluyente, la subestimación de aportes académicos hechos por mujeres, la menor representación en cargos de poder, la deslegitimación de temáticas feministas o de estudios de género, así como en formas más explícitas como el acoso sexual, la asignación desigual de tareas o la falta de reconocimiento en espacios de toma de decisiones (Casasola et al. 2025). Material complementario: https://www.youtube.com/watch?v=uUmVT8bERkI&ab_channel=Quince-UCR

Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734

El sexismo lingüístico es una manifestación del sexismo social en el plano del lenguaje. Se refiere al uso discriminatorio del idioma mediante formas que invisibilizan, subordinan o excluyen a las mujeres y a las personas que no se identifican como varones. En contextos sociales atravesados por jerarquías de género, el lenguaje funciona como un mecanismo más de reproducción de estas desigualdades.

El sexismo lingüístico es una manifestación del sexismo social en el plano del lenguaje. Se refiere al uso discriminatorio del idioma mediante formas que invisibilizan, subordinan o excluyen a las mujeres y a las personas que no se identifican como varones. En contextos sociales atravesados por jerarquías de género, el lenguaje funciona como un mecanismo más de reproducción de estas desigualdades. Según Calvo (2012), el sexismo es una práctica patriarcal que establece lo masculino como norma y jerarquiza las relaciones entre los sexos, lo que se traduce en expresiones lingüísticas que refuerzan esa asimetría. Así, el lenguaje no es neutro, sino que refleja y consolida visiones del mundo donde lo masculino ocupa el centro de la representación simbólica. Este tipo de sexismo excluye del proceso de representación simbólica que pone en funcionamiento la lengua, lo que implica que aquello que no se nombra (las mujeres, las disidencias) corre el riesgo de no existir simbólicamente.

Calvo Fajardo, Y. (2017). De mujeres, palabras y alfileres. Edicions Bellaterra.

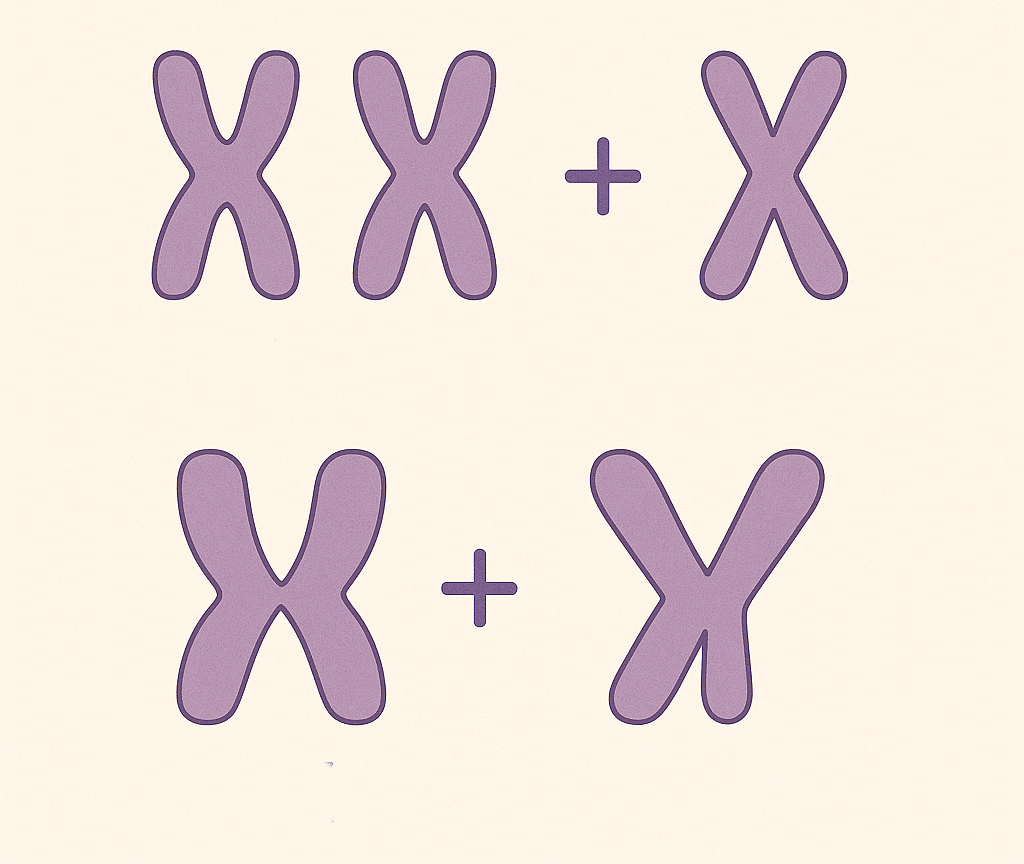

El concepto de sexo se refiere al conjunto de características biológicas que distinguen a la mujer y al hombre dentro de la especie humana. Tradicionalmente, estas diferencias se han asociado a aspectos como los genitales, los cromosomas sexuales y las funciones reproductivas. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, se ha cuestionado la supuesta naturalidad y neutralidad de esta categoría, señalando que el “sexo” también es una construcción social e histórica que ha servido para justificar desigualdades, jerarquías y roles de género, tal es el ejemplo de la construcción del imaginario simbólico de sexo fuerte y sexo débil (Casasola et al. 2025).

El concepto de sexo se refiere al conjunto de características biológicas que distinguen a la mujer y al hombre dentro de la especie humana. Tradicionalmente, estas diferencias se han asociado a aspectos como los genitales, los cromosomas sexuales y las funciones reproductivas. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, se ha cuestionado la supuesta naturalidad y neutralidad de esta categoría, señalando que el “sexo” también es una construcción social e histórica que ha servido para justificar desigualdades, jerarquías y roles de género, tal es el ejemplo de la construcción del imaginario simbólico de sexo fuerte y sexo débil (Casasola et al. 2025).Casasola Romero, Montserrat; Rivera Vargas, Marina; Cerdas Centeno, Noylin. (2025). Guía de Lenguaje Inclusivo de Género y Neutro de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/734